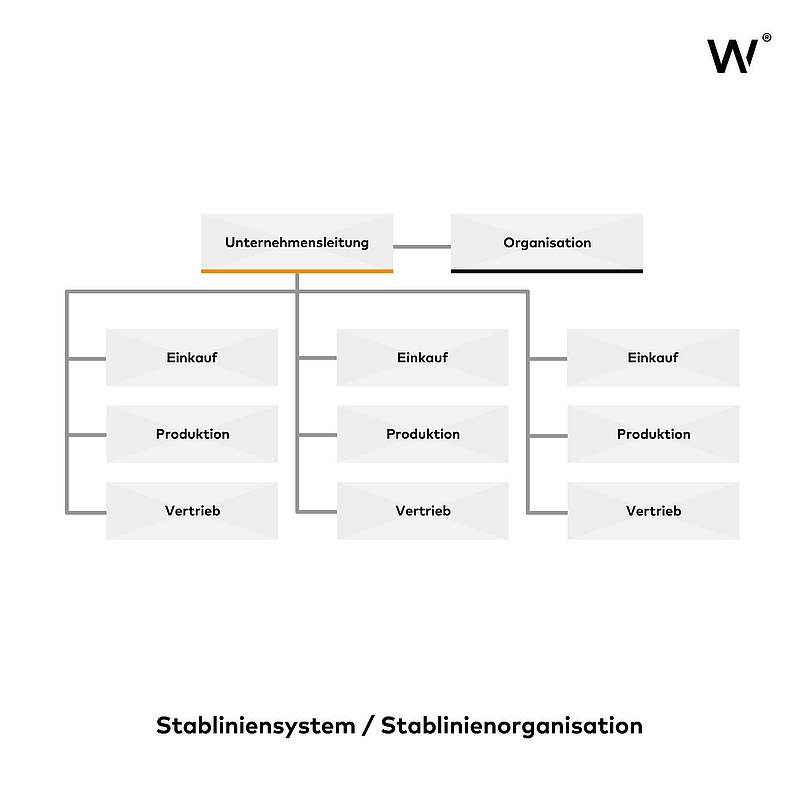

Was versteht man unter Stabliniensystem?

Das Stabliniensystem, auch als Stablinienorganisation bekannt, ist eine Organisationsstruktur in Unternehmen, die auf dem Einliniensystem basiert, jedoch um Stabsstellen erweitert ist. Diese Stabsstellen dienen dazu, die Linieninstanzen zu entlasten und sie in beratender Funktion zu unterstützen.

Wie funktioniert das Stabliniensystem?

Im Stabliniensystem übernehmen Stabsstellen Aufgaben wie Planung, Beratung und Kontrolle, um die Entscheidungsprozesse zu optimieren. Sie haben keine Weisungsbefugnisse gegenüber den Linieninstanzen, sondern bieten Expertenwissen und Empfehlungen zur Entscheidungsfindung.

Welche Vorteile hat das Stabliniensystem?

- Hohe Fachkompetenz: Stabsstellen verfügen über Expertenwissen und verbessern die Qualität von Entscheidungen.

- Entlastung der Linieninstanzen: Die Beratung durch Stabsstellen ermöglicht es den Führungskräften, fundierte Entscheidungen zu treffen.

- Gleichgewicht zwischen kurzfristiger und langfristiger Planung: Stabsstellen fokussieren auf langfristige Strategien und ergänzen die Abteilungen, die auf kurzfristige Ergebnisse ausgerichtet sind.

Welche Nachteile hat das Stabliniensystem?

- Konflikte und Demotivation: Konflikte können zwischen Stabsstellen und Linieninstanzen auftreten, wenn Empfehlungen nicht umgesetzt werden, was die Motivation der Stabsmitarbeiter beeinträchtigen kann.

- Schuldzuweisungen: Fehlerhafte Entscheidungen werden oft den Stabsstellen zugeschrieben, wodurch sie unter Druck geraten.

- Transparenzverlust: Die Beratung durch Stabsstellen kann zu intransparenten Entscheidungsprozessen führen.

- Entscheidungsmanipulation: Stabsstellen könnten die Gefahr der Entscheidungsmanipulation durch selektive Informationsweitergabe erhöhen.

Was versteht man unter einer Stabsstelle?

Eine Stabsstelle ist eine organisatorische Einheit in einem Unternehmen, die spezialisiertes Fachwissen besitzt und Linieninstanzen in beratender Funktion unterstützt. Sie hat keine Weisungsbefugnis über die Linieninstanzen.

Wann macht eine Stabsstelle Sinn?

Eine Stabsstelle ist sinnvoll, wenn in einem Unternehmen Expertenwissen benötigt wird, um Entscheidungen zu optimieren und langfristige Planungen durchzuführen. Sie kommt zum Einsatz, um die Linieninstanzen zu entlasten und deren Arbeit zu verbessern.

Welche Arten von Stabsstellen gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Stabsstellen, je nach den spezifischen Anforderungen und Aufgaben eines Unternehmens. Beispiele für Stabsstellen können sein:

- Personalstabsstelle: Verantwortlich für Personalfragen und -entwicklung.

- Finanzstabsstelle: Zuständig für Finanzplanung und -kontrolle.

- Rechtsstabsstelle: Berät in rechtlichen Angelegenheiten.

- Marketingstabsstelle: Unterstützt bei Marketingstrategien und -aktivitäten.

- IT-Stabsstelle: Bietet Expertise im Bereich Informationstechnologie.

- Qualitätsstabsstelle: Fokussiert auf Qualitätsmanagement und -verbesserung.

Was zeichnet ein Stabliniensystem aus?

Ein Stabliniensystem zeichnet sich durch mehrere charakteristische Merkmale aus:

- Hierarchische Struktur: Es handelt sich um eine hierarchische Organisationsstruktur, bei der die Linieninstanzen die Hauptverantwortung für die operativen Aufgaben tragen. Die Stabsstellen sind den Linieninstanzen untergeordnet.

- Beratende Funktion: Die Stabsstellen haben primär eine beratende Funktion. Sie bieten Fachwissen und Empfehlungen an, um die Linieninstanzen in ihren Entscheidungsprozessen zu unterstützen. Sie haben jedoch keine direkte Weisungsbefugnis über die Linieninstanzen.

- Expertise: Stabsstellen zeichnen sich durch hohe Expertise in ihrem jeweiligen Fachgebiet aus. Dieses Expertenwissen soll dazu beitragen, die Qualität der Entscheidungen zu verbessern.

- Entlastung der Linieninstanzen: Eine Hauptaufgabe der Stabsstellen besteht darin, die Linieninstanzen zu entlasten. Dies geschieht durch die Bereitstellung von Informationen, Analysen und Empfehlungen, die den Entscheidungsprozess effizienter gestalten.

- Langfristige Planung: Stabsstellen haben oft einen Fokus auf langfristige Planung und Strategieentwicklung. Sie unterstützen die Linieninstanzen dabei, langfristige Ziele zu definieren und zu verfolgen.

- Zusätzliche Hierarchieebene: Das Stabliniensystem führt eine zusätzliche Hierarchieebene ein, nämlich die Stabsstellen. Diese Ebene hat jedoch keine direkte operative Verantwortung, sondern dient der Unterstützung und Verbesserung der Linieninstanzen.

- Mögliche Konflikte: Aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven und Interessen können Konflikte zwischen Stabsstellen und Linieninstanzen auftreten. Diese Konflikte können sich auf die Umsetzung von Empfehlungen und Entscheidungen auswirken.

- Verbesserung der Entscheidungsqualität: Trotz potenzieller Konflikte trägt das Stabliniensystem dazu bei, die Qualität der getroffenen Entscheidungen zu erhöhen, da es auf die Nutzung spezialisierter Expertise setzt.

Insgesamt zeichnet sich das Stabliniensystem durch die Integration von Stabsstellen aus, die als Beratungseinheiten agieren und die Linieninstanzen in ihrer Arbeit unterstützen, um effektivere Entscheidungen zu treffen und langfristige Planung zu ermöglichen.